ラジグラ

ラジグラPulse sequence diagram(以下:PSD)をまとめて考えると混乱するんだよね

じゃ、どうやってみるの?

時間軸が基本なんだからそのタイミング(時間の流れ)で切り分ければいいのさ

そもそも傾斜磁場ってなに?

傾斜磁場は周波数と位相情報を与えるために3軸に配置されています。それについては前回の記事で簡単に説明をしました。また、傾斜磁場を印加すると位相分散が起きることを覚えてください。

傾斜磁場のおかけで位置が同定できる

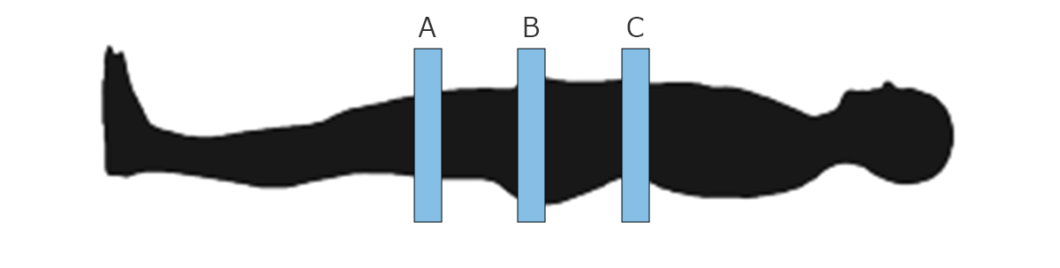

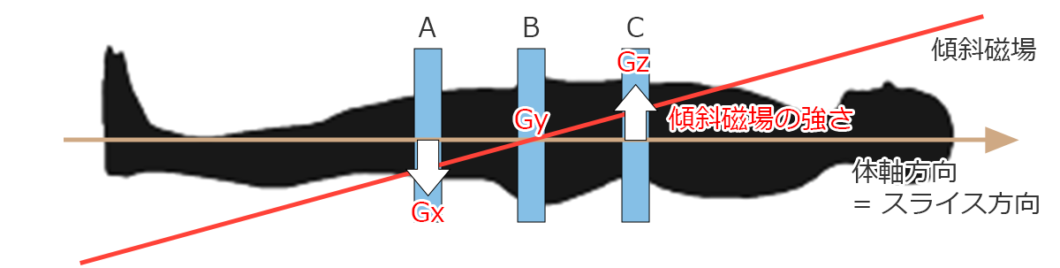

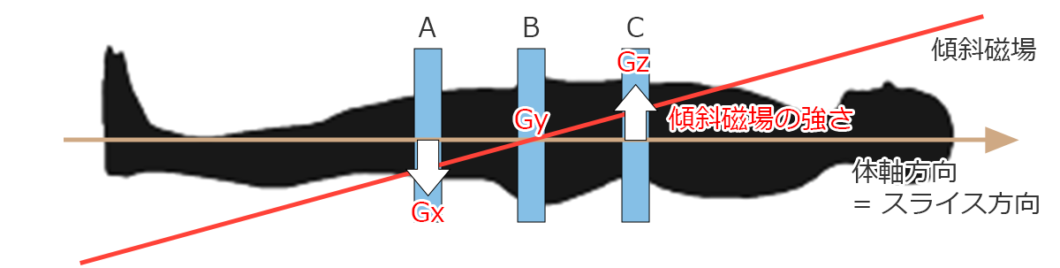

上の図を見てみましょう。例えば、今1.5Tの静磁場の中にいるとすると共鳴させる周波数は以下の式から導くことができます。そして、A・B・Cをスライス断(AX)とします。

ラーモア周波数 ω = γ × B0

ω:歳差運動周波数

γ:磁気回転比 42.6MHz/T(水素原子核)

B0:静磁場強度(今回は上記の説明より1.5T)

ω = 42.6MHz/T × 1.5T = 63.9MHz

導き出した値はどの位置でも同じになるために、区別がつけられなくなります。ここで一役を買うのが傾斜磁場。

上の図にスライス方向に対してプラスの傾斜磁場をかけました。なぜ、スライス方向なのか?というとはじめの部分でスライス断はAXと提示していますので、体軸方向がスライス方向ということになります。そして、A、B、Cで印加された傾斜磁場の強さををGx、Gy、Gzとすると(図ではGyに傾斜磁場がかかっていないように見えますがかかっているとします

また、計算をしてみましょう。

Aの位置:ωx =γ ×(B0 + Gx × X)

Bの位置:ωy =γ ×(B0 + Gy × X)

Cの位置:ωz =γ ×(B0 + Gz × X)

あれ?となる方もいらっしゃるとお思いますが、傾斜磁場を印加すると静磁場B0に傾斜磁場の強さを加算されます。考え方は静磁場にプラスで傾斜磁場をかけていると考えれば、加算が理解できると思います。結果、A、B、Cの回転周波数が全部違うものになりました。これで共鳴する周波数も変わりますので、同定ができることになります。

下の記事ではもっと詳しく解説しているよ!

実際これはPSDのどこにあたるの?

今回の説明を下に要約しました。

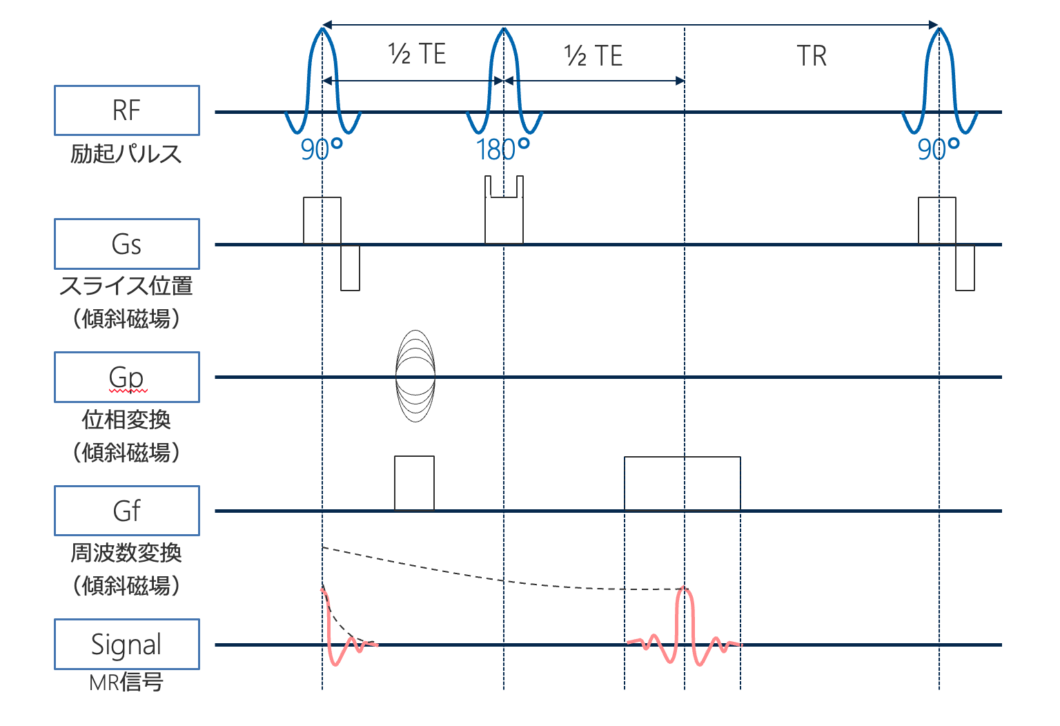

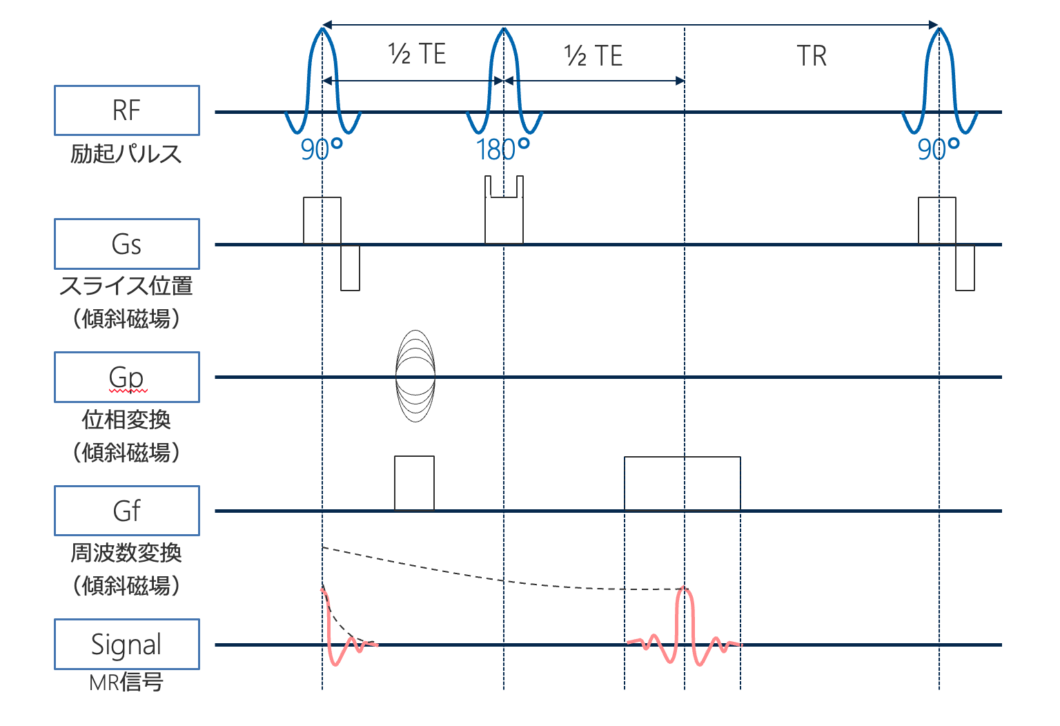

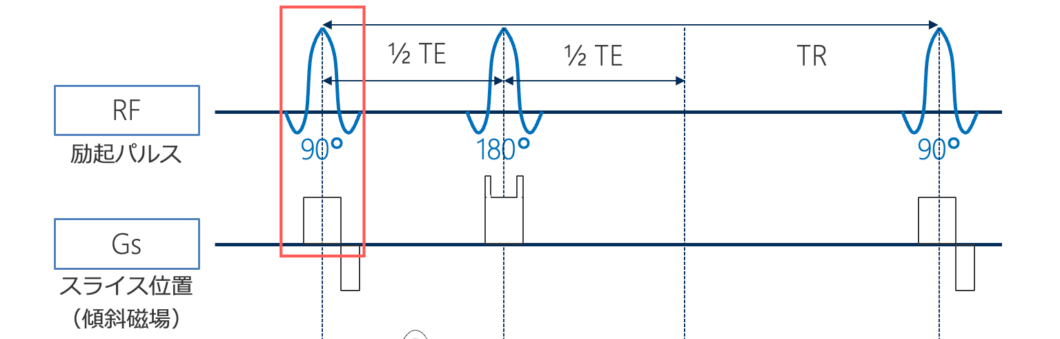

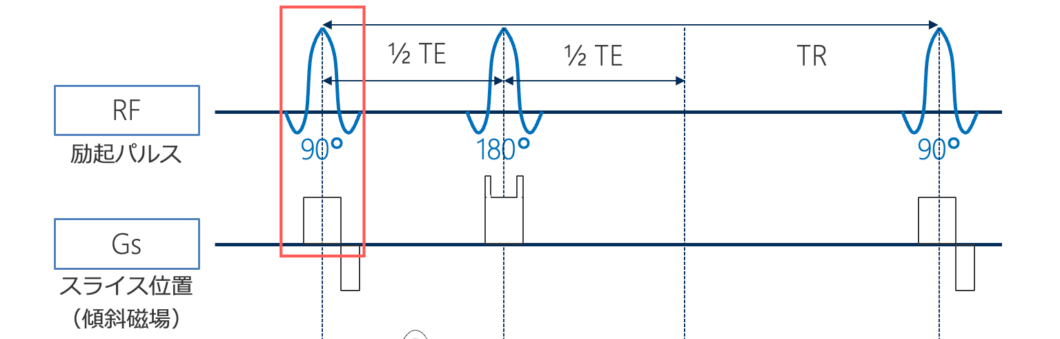

実際にSE法のPSDではどこにあたるのか?と考えてみましょう。

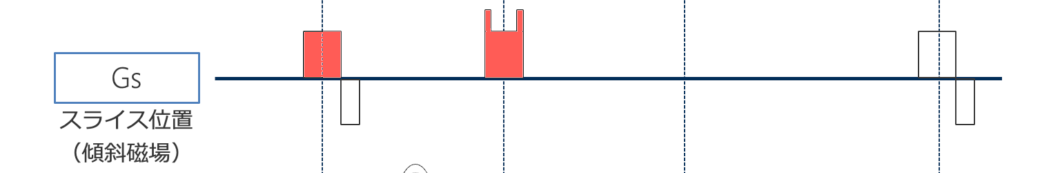

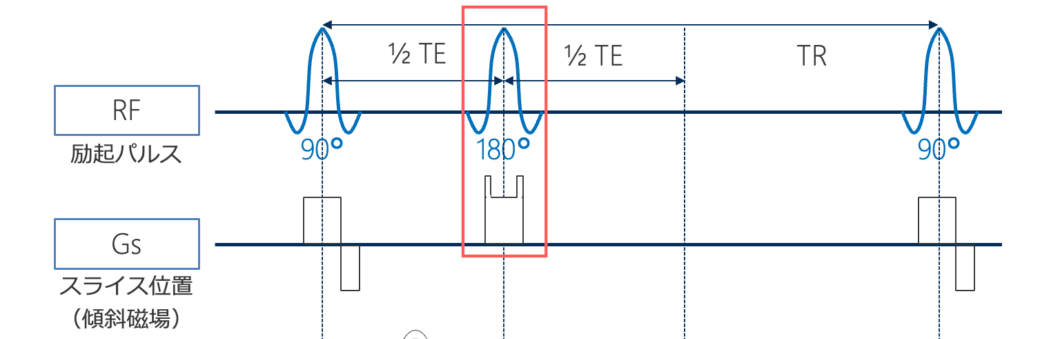

上にSE法のPSDを出しました。今回はスライス方向に傾斜磁場を印加したので、そこの部分を探します。

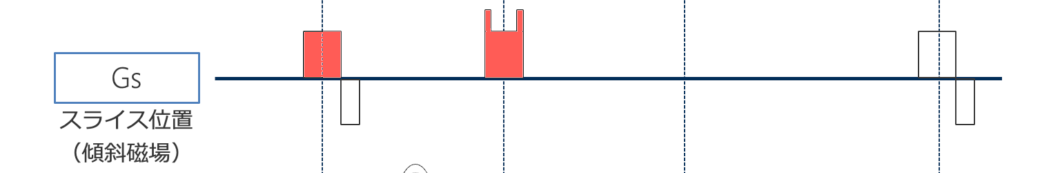

上の図から傾斜磁場を印加している部分は2ヶ所(赤い部分)あることになります。ここの2ヶ所はGsだけで考えるなら違いはありません。

PSDは一個一個考えればそんなに難しくない(スライス位置編)

単体の意味はわかりました。では、同時に何をしているかを次に考えればいいわけです。赤く囲った部分は同時に90°RFパルスで励起していることがわかります。一個前のメモに書いたことを一緒にまとめると「スライス位置を同定して、そこに共鳴する90°RFパルスをかけて励起した」と考えられると思います。

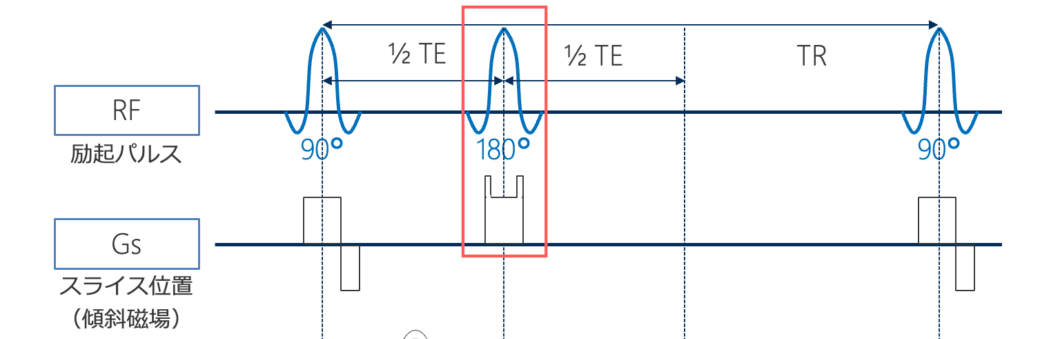

同じように考えてみる(位相の再収束)

ここも同じように考えてみましょう。同時に180°再収束パルスをいれているので、「スライス位置を同定して、そこに共鳴する180°再収束パルスをいれている」

切り分けて考える方法について

さて、どうでしょうか?一個一個丁寧に切り分けて考えてから、同じタイミングでなにが起きているのかというのを考えてあげると理解度が増したように感じられませんか?PSDは一見複雑なチャートに見えますが、切り分けていけばそんなに難しくないというのが伝わればいいなと思います。

- 傾斜磁場によって位相分散が起きる

- ラーモア周波数 ω = γ × B0

- 傾斜磁場を使って、共鳴周波数を変える

- 共鳴周波数を変えることでスライス位置を同定できる

- 一個一個丁寧に切り分ける

- 切り分けして理解したあとに同じタイミングでなにをしているかを考える

- スライス位置選択と位相の再収束の考え方を提示した