ラジグラ

ラジグラこんにちは!@ラジグラです!今回のテーマは脳出血!

流行りのSTAT画像報告!

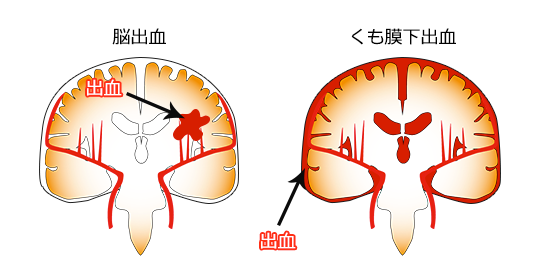

脳出血について

脳出血は後遺症が残る疾患であり、最悪の場合、命を落としてしまう疾患です。そのためには画像診断が重要になり、その一番最初に画像を見る私達が自分たちができることを適切、対処をしなくてはいけないと考えています。そのためには、しっかり知識をもっておくということは大切だと思います。

脳出血とは?原因から考えていくと

脳出血が原因で、年間3万人の方が亡くなっています。原因は、「高血圧」「動脈硬化(コレステロール)」などが言われています。症状は「FAST」と呼ばれているものに注意することが重要と言われていますが、症状が多様化しているのでそれだけでは判別できません。そのために、画像診断が役に立ちます。一応、FASTについては以下の通りです。

- Face(顔)

- Arm(腕)

- Speech(言葉)

- Time(突然)

分類からやっていきましょう。脳出血は前述したように「高血圧」が主な原因になるために分類でも「高血圧性脳出血」と「非高血圧性脳出血」に分けられています。高血圧性脳出血の部位は以下のものが挙げられます。

- 被殻

- 視床

- 脳幹(橋)

- 皮質下

- 小脳(歯状核)

- 尾状核

逆に「非高血圧性脳出血」は高血圧が原因でないもので鑑別疾患として挙げられます。私たちがCTだけでなくMRIを行う際には知っているとシーケンスに迷わなくなります!

- 脳出血(歯状核以外)

- 脳幹出血(橋以外)

- もやもや病

- 硬膜動静脈瘻(dAVF)

- 脳動静脈奇形(AVM)

- 静脈/静脈洞血栓症

- 脳アミロイドアンギオパチー(CAA)

- 脳腫瘍性出血

- 出血性梗塞

検査中に脳出血に出会ったら?

脳出血疑いで救急搬送されるとほとんどCTかMRIの緊急検査をやると思います。画像診断ガイドライン2021では、くも膜下出血や脳出血の推奨検査は「CT」になっています。下の比較表からわかるように今回のテーマは脳出血ですので、脳実質内の出血についてやっていきましょう!

CT検査で高吸収領域を見つけたら?

高吸収だからすぐに出血と繋げないでひとつひとつ考えていきましょう!

あまりにも微小な高吸収域の場合、石灰化と見間違う場合があるのでさくっとCT値測ってもいいと思います。3次救急病院で勤務している際に、他院からの転院搬送で脳出血疑いでいらした患者さんが石灰化だったこともあります。

石灰化の好発部位は以下の部分によく見られます。左右両方にあれば、異常ではない生理的な石灰化なのかなと判断しています。

- 小脳歯状核

- 大脳基底核(特に淡蒼球)

- 大脳鎌

- 松果体

- 脈絡叢

MRI検査で脳出血を疑う所見を見つけたら?

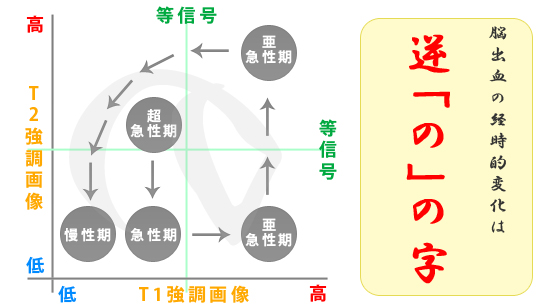

これも以前の記事で説明はしました。「逆の」の字ですね。かんたんに覚えられるので難しい表を暗記しなくても大丈夫です!脳出血の場合、MRI検査だと血腫部分は信号強度は経時的に変化しますので、急性期などを考えましょう!

| 超急性期 | 急性期 | 亜急性期 | 慢性期 | |

|---|---|---|---|---|

| 血腫の成分 | 赤血球内はオキシHb | 赤血球内はデオキシHb 血腫はメトHb | 血腫はメトHb | 貪食細胞内でヘモジデリン |

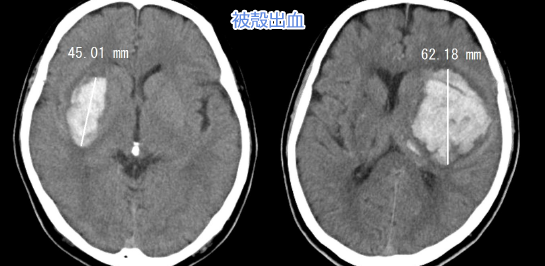

脳出血ということはわかった!その次は?

脳出血がわかったからおしまいだともったいないよ!結構簡単なことをするだけでSTAT画像報告や読影補助の質が向上するよ!

- 部位

- サイズ

- 脳室穿破の有無

- 水頭症の有無

- 脳ヘルニアの有無

順番に理由を書いていきますね。

まず、部位については理由は、脳幹出血や視床出血は、手術の適応外になりますので、対応方法が変わってきます。サイズについては出血量を推測するのに使います。直径が2.5cm以下なら出血量は10ml未満になりますので、手術適応外となります。その他に逆に適応となるのが4cm以上(出血量31ml以上)となります。

脳室穿破(側脳室、第3脳室、第4脳室に出血の有無)についてですが、尾状核出血や視床出血は特に脳室穿破が多いです。他には、被殻出血や小脳出血、脳幹出血があります。部位と一緒に伝えることが重要です。水頭症の有無については、脳室ドレナージという処置が必要になる可能性があるために、必要情報になります。脳ヘルニアについては、切迫脳ヘルニアだと緊急減圧という処置をする可能性があるために、必要な情報になります。

脳出血があった場合は!?まとめ

記事が長くなってしまったので、まとめてみました。脳出血があった場合は、迅速な行動と確実なことをしっかり医師に伝えるということが大事になります。

- 高血圧性脳出血なのか、非高血圧性脳出血なのか

- (CT)微小な高吸収域ならCT値を測定して95HU以上なら石灰化を考える

- 脳出血は経時的変化をする

- (MRI)病期を信号強度で判断する

- 出血部位を判断する

- サイズを測定する

- 脳室穿破の有無を確認する

- 水頭症の有無を確認する

- 脳ヘルニアの有無を確認する