こんにちは。@ラジグラです。最近、心臓MRIの勉強会に出て、なかなかご挨拶ができなかった先生と挨拶をさせていただきました。本当に勉強になりました。そして、その中で、ナビゲーターのことで気にしていた部分が似ていたので記事にしてみました。

冠動脈(心臓)MRIのナビゲーターの原理は?

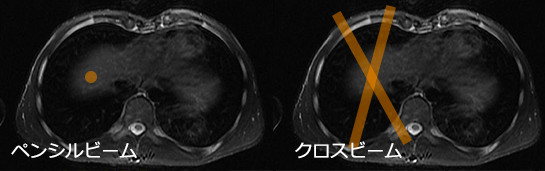

おそらく機種によって出来る、出来ないという部分があるとは思いますが、ペンシルビームを使う形とクロス励起を使う形がある。下に肝臓と肺野が接する部分の冠状断(AX)をサンプルに励起のかかる位置を示します。結構クロスビームは位置とか角度とかかなり気になりますよね?心臓に当たらないように、そして、横隔膜のいい位置に当てたい!でも、なかなかいいポイントがない…苦労しました…ペンシルビームは本当に便利!!一応、クロスは90度RFパルスと180度RFパルスでクロスということですね。

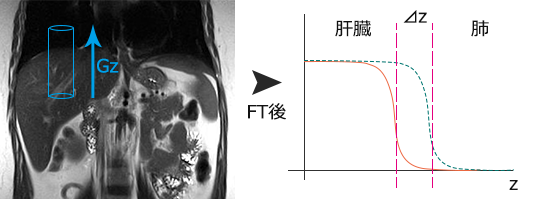

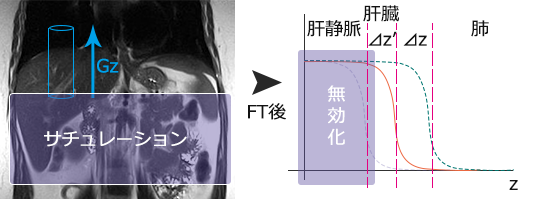

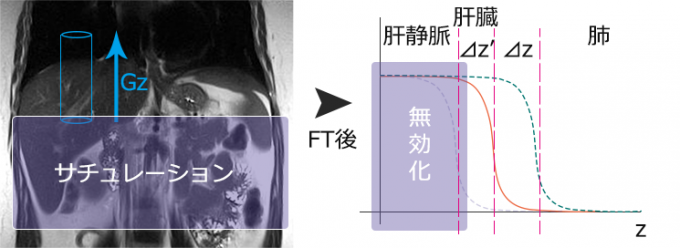

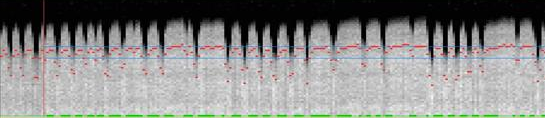

基本的な考えは、肺野と肝臓の部分でコントラストが変わるので、それを超音波(エコー)でよく使われるMモードのような画面がでるようになります。横隔膜を追尾しながら、心電図同期をしていくわけです。基礎的なことは下にイラスト化しました。

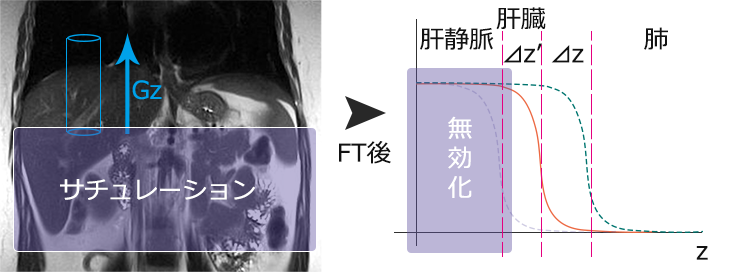

Gz方向をFT変換して、上のようなプロファイルを作成していきます。そして、肝臓と肺のズレ(⊿Z)を利用して追尾していきます。

冠動脈(心臓)MRIのナビゲーターがうまく機能しないときは?

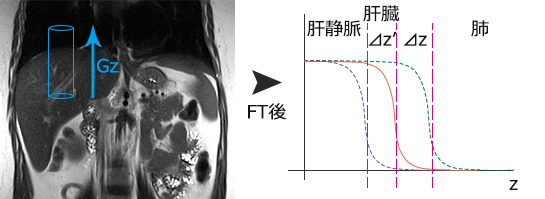

ただただ、当てるだけでは結構ズレるときがありますよね?原因は、いくつか考えられると思いますが、今回は肝静脈にスポットを当てました。

ナビゲータに常時、肝静脈が入ってしまっていると上で示したプロファイルは下のようになってしまいます。これにより、肺と肝臓、肝臓と肝静脈と二段のズレ(⊿Zと⊿Z’)が出来てしまう。これでなにがわるいのか?というとナビゲーターのダイナミックレンジが広くなってしまうことです。ダイナミックレンジが広いということで濃度分解能が悪くなります。すると細いゲート部分に影響してしまいます。

冠動脈(心臓)MRIのナビゲーター精度を上げるには?

肝静脈の信号が入らなければいいので、ナビゲーター直下にサチュレーションパルスを使ってあげることで無効化できますので、ダイナミックレンジが広くなることを抑えることになります。はじめ自分もかなり手こずりましたが、これを入れると結構成功率は挙がってきました。

呼吸ドリフトが起きてしまうとゲンナリ…

呼吸ドリフトが起きてしまうと、画質が一気に悪くなるし、検査時間も長くなってしまって患者さんには大変申し訳ない気持ちでいっぱいになります。もちろん、ゲートなんで細いわけで入らなくなることなんてざらにありました。なので、患者さんをどれだけリラックスして検査に臨んでいただくことが一番の時間短縮になるということになります。検査前に一緒に呼吸の練習をしたりすることで患者さんとコミュニケーションを取ることは重要になります。また、腹帯などで固定をしながらも、腹帯の位置がつらくないか気にかけるなどしてリラックスをしていただくことも重要になります。患者さんの協力がなければ、検査は上手くいきませんので!

呼吸ドリフトが起きてしまうと、画質が一気に悪くなるし、検査時間も長くなってしまって患者さんには大変申し訳ない気持ちでいっぱいになります。もちろん、ゲートなんで細いわけで入らなくなることなんてざらにありました。なので、患者さんをどれだけリラックスして検査に臨んでいただくことが一番の時間短縮になるということになります。検査前に一緒に呼吸の練習をしたりすることで患者さんとコミュニケーションを取ることは重要になります。また、腹帯などで固定をしながらも、腹帯の位置がつらくないか気にかけるなどしてリラックスをしていただくことも重要になります。患者さんの協力がなければ、検査は上手くいきませんので!