こんにちは。@ラジグラです。今回は、甲状腺を少し離れて、聴神経腫瘍をテーマにやっていこうと思います。普段の診療現場でも難聴やめまい精査で内耳のMRI検査が来ると思います。基本的に聴神経腫瘍の除外が目的が多いですよね。でも、遭遇した際に、しっかり鑑別をしておきたいのもMRIをやっている技師さんには、プロトコル選びという面でも必要かなと思っています。

聴神経腫瘍の原因は?

聴神経腫瘍は聴神経鞘腫とも言われています。MRIやっている方なら、他部位での神経鞘腫には遭遇していると思います。なのでMRIの特徴とかも繋がってくるので理解が早いと思います。では、原因の解説をしていきたいと思います。

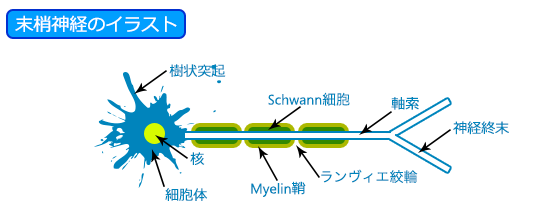

(聴)神経の周りには神経鞘というものに覆われています。その神経鞘のSchwann(シュワン)細胞より発生する腫瘍で、良性腫瘍になります。神経腫瘍の80%は聴神経(第8)より出来ると言われています。

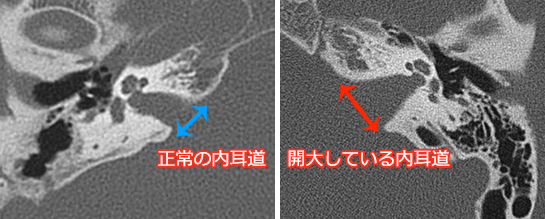

もう少し詳しく発生をやっていくと聴神経の前庭神経で発生することが多いです。聴神経腫瘍はほとんどが内耳道の奥(前庭神経)で出来るために、内耳道内を小脳方向に進展していきます。そのため、内耳道が開大してきます。CTで内耳道口が開いていると聴神経腫瘍を疑うことが多くなります。下のCT画像をみるとわかると思いますが、正常より開大しています。聴神経腫瘍は片側が多いので、左右比較読影を使ってみていきましょう!

聴神経腫瘍の症状は?

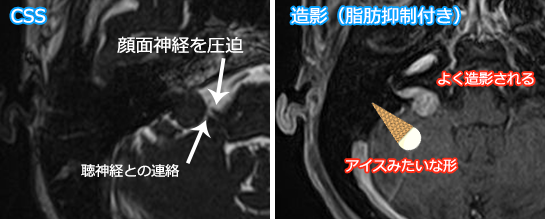

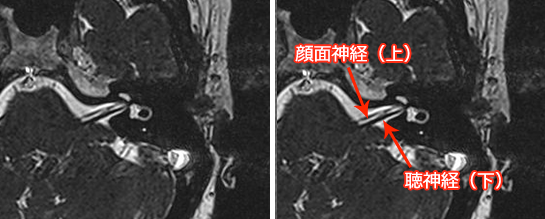

聴神経腫瘍なので、腫瘍が聴神経を圧迫することで聴力の低下、耳鳴りが起きてきます。解剖学的に聴神経の近くに顔面神経(第7)があるためにサイズが大きくなると顔面神経も圧迫してきます。そのため、顔面のしびれ等も発生してきます。解剖もしっかりチェックしてみましょう。(よく顔面痙攣している場合、顔面神経に血管が当たっている場合もあるので、ついでに覚えるとお得です!)

また、めまいにも種類があります。聴神経腫瘍の場合は、回転性めまいが多いと言われています。聴神経腫瘍のせいで自分自身がぐるぐるまわっている感じがするのが回転性めまいになります。他にもフラフラ、乗り物酔いのような浮動性めまいというのもあります。こちらは脳出血や脳梗塞、脳幹の障害の場合があります。

聴神経腫瘍のMRI

では、技師の本領発揮するところになると思います。下に画像を提示します。

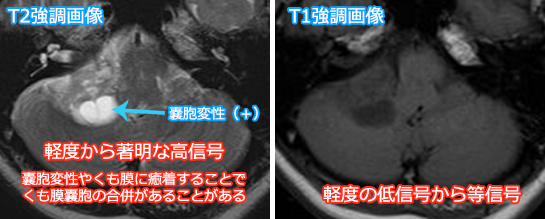

このようにT1強調信号では、低信号から等信号を示し、T2強調画像では、軽度から著名な高信号を示します。また、嚢胞変性やくも膜に癒着することでくも膜嚢胞を合併することがあります。上で提示した症例は、嚢胞変性を伴っています。では、造影とCISSを見ていきましょう(症例が変わります。。。すいません)

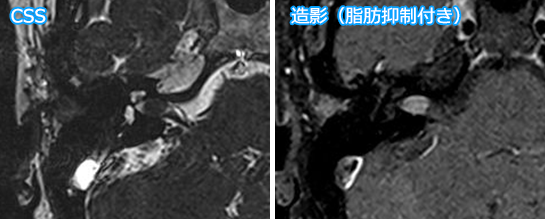

CISS(Heavy T2強調画像)を使うと解剖が脳脊髄液とのコントラストがつくので、解剖面で情報が増えます。今回の症例では、顔面神経に触れているのがわかります。そして、造影ではよく染まります。形は内耳道から進展し、内耳道口が開大していることでアイスのような形になることが多いです。また、珍しい症例だと内耳道に限局したものが数%あるので、しっかり撮像時に探さないといけません(下のMRI参照)。

今回、きれいな画像がなかったので、提示が出来ませんでしたが、内耳のMRI検査の場合には3D-FLAIRを絶対撮るとことをオススメします!腫瘍がなくても、突発性難聴の原因になる内耳液内の微量な出血や微量のタンパク質を高信号で捉えてくれます。

参考URL 突発性難聴の画像所見と病態

聴神経腫瘍の画像所見

では、画像所見をまとめてきましょう。

- T1強調画像(低信号から等信号)

- T2強調画像(軽度から著名な高信号)

- 嚢胞変性やくも膜嚢胞が合併することもある

- CISS(Heavy T2強調画像)を使うの脳脊髄液とのコントラストで解剖がよくわかる

- 造影ではよく染まる

- 造影する際には、骨髄の脂肪が高信号になるので脂肪抑制をつける

- 形がアイスのようになる

聴神経腫瘍の鑑別疾患は?

さらに、鑑別診断もしていかなくてはなります。内耳道中心にできる腫瘍は他に以下のものが挙げられます。

- 髄膜腫

- 顔面神経鞘腫

聴神経腫瘍(聴神経鞘腫)と顔面神経鞘腫は解剖でもわかると思いますが、近すぎて鑑別はかなり厳しくなります。髄膜腫との鑑別をするときは、石灰化をみたり、内耳道の開大が少ない、くも膜から発生することよりくも膜に広く接している、T2強調画像では高信号になりにくいという点に気を使うといいと思います。

[rank2]

MRIで「NODDI」ばかりを調べてる毎日ですが、本当に面白いですね。これ。だれか情報お持ちでないですか?